Die Limesforschung an der mittleren Donau. Von den Anfängen bis zum Ende der Donaumonarchie

Die Erforschung des Donaulimes blickt auf eine vielschichtige und lange Entwicklung zurück, die von mittelalterlichen Chroniken bis zu den systematischen Untersuchungen am Ende der Habsburgermonarchie reicht. Mit dem 19. Jahrhundert begann schließlich die wissenschaftliche Epoche, in der Vereine, Museen und akademische Institutionen die Limesforschung prägten.

Von den Anfängen bis zum Ende der Donaumonarchie

Die Limesforschung an der mittleren Donau

Während die Überreste der römischen Grenzanlagen im Mittelalter meist unbeachtet blieben oder als Baumaterial dienten, setzte mit dem Humanismus eine erste bewusste Auseinandersetzung mit der Antike ein. Im Barock wurden zwar Ausgrabungen unternommen, diese dienten jedoch vorwiegend der Bereicherung von fürstlichen Sammlungen. Erst im 18. Jahrhundert entstand ein neues Verständnis archäologischer Forschung, das sich zunehmend von antiquarischem Sammeln zu methodisch angelegten Studien entwickelte.

Mit dem 19. Jahrhundert begann schließlich die wissenschaftliche Epoche, in der Vereine, Museen und akademische Institutionen die Limesforschung prägten. Systematische Grabungen, die Einrichtung von Denkmalpflegeorganisationen und die Gründung der Limeskommissionen in Österreich und Deutschland führten zu einer Professionalisierung und Internationalisierung der Forschung. Damit wurde der Grundstein für die moderne Auseinandersetzung mit dem römischen Erbe an der mittleren Donau gelegt.

Vortrag von Mag. Dr. René Ployer

Termin:

11. Dezember 2025, 19:00 Uhr

Ort:

Österreichische Akademie der Wissenschaften

Theatersaal

Sonnenfelsgasse 19

1010 Wien

Kontakt für Fragen, Anregungen, Feedback:

Andrea Traxler

T: +43 1 51581-1510

Mobil: +43 664 8051511510

Gesellschaft der Freunde der ÖAW

Anmeldung erbeten per Mail an andrea.traxler(a)oeaw.ac.at

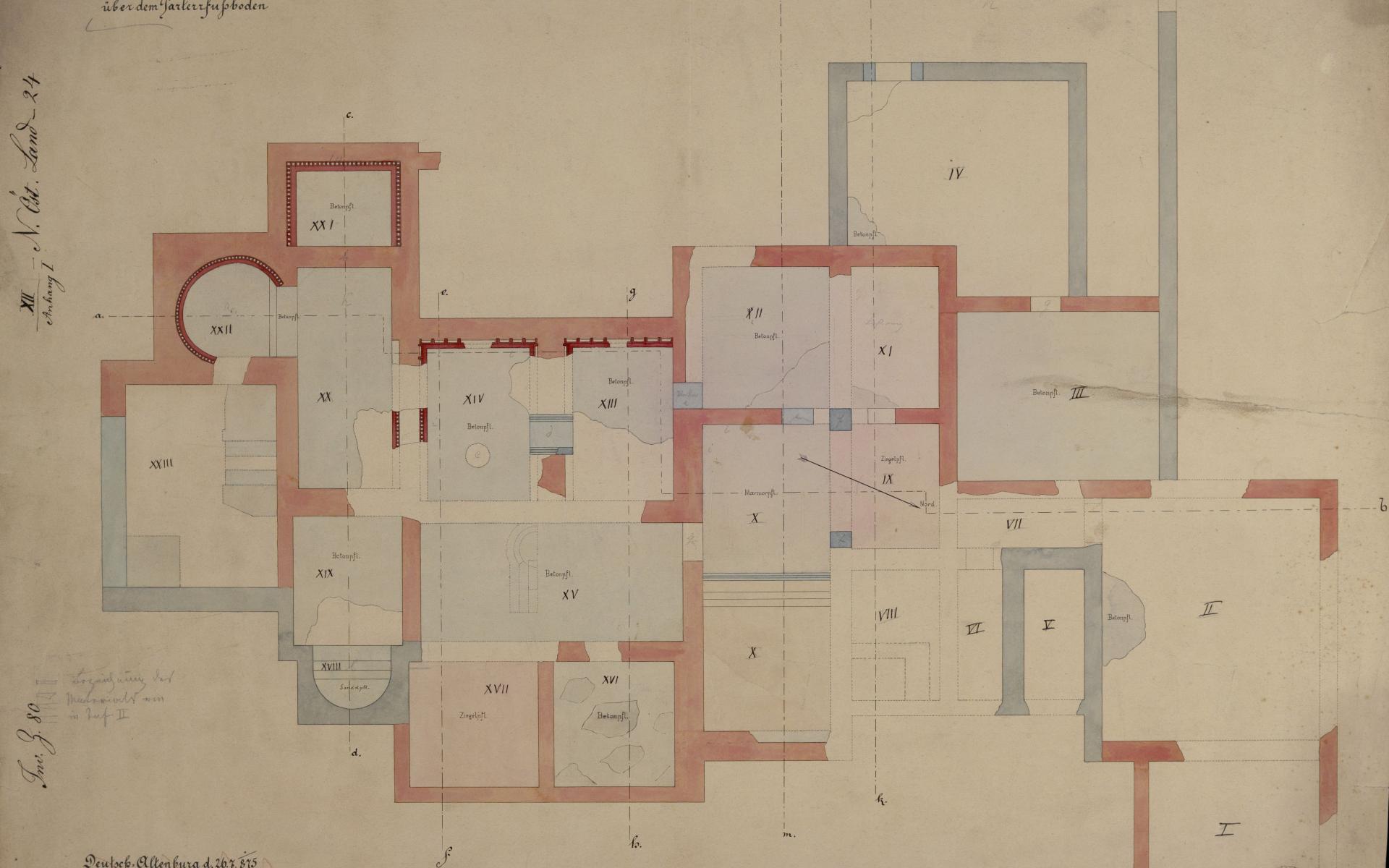

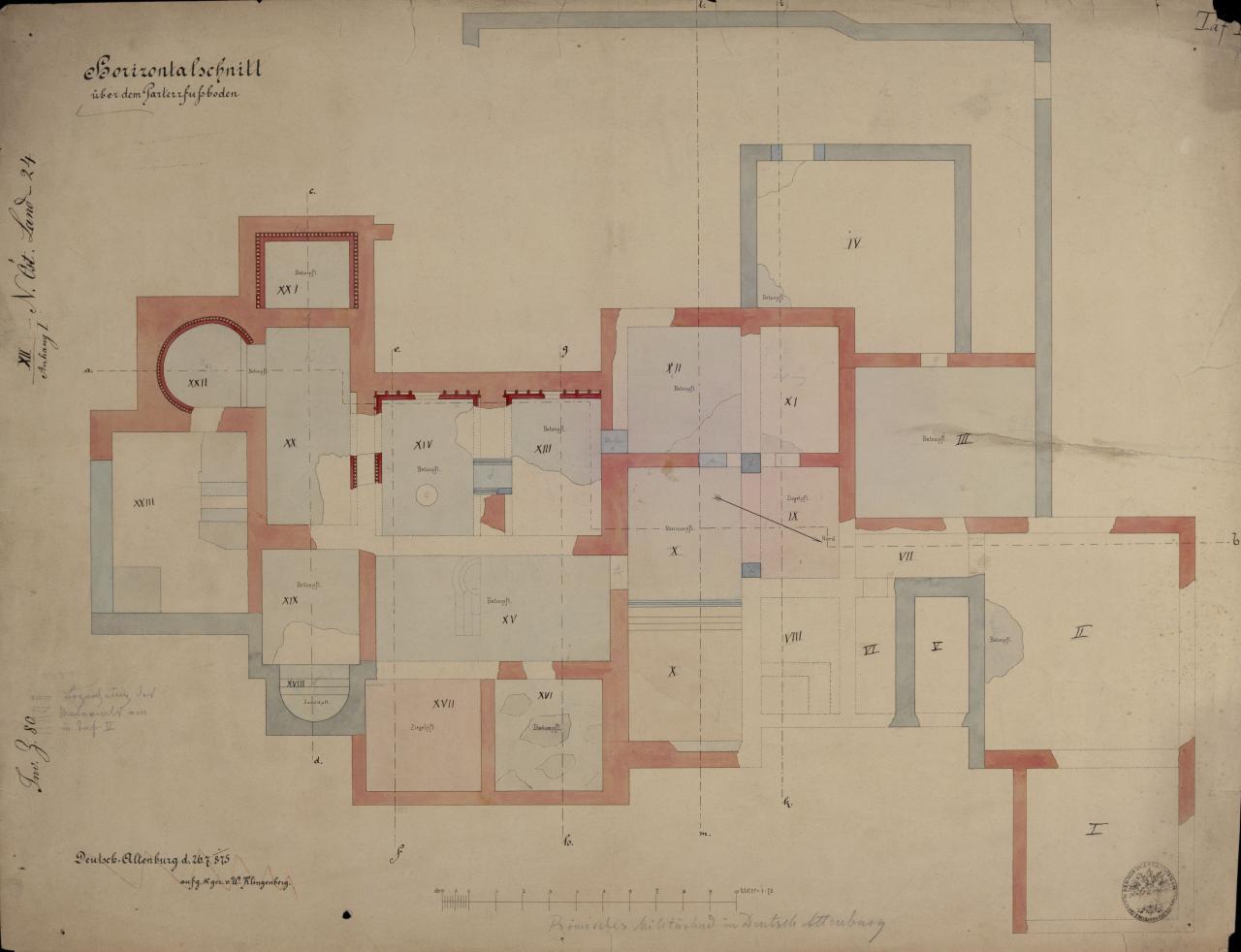

Römisches Militärbad in Deutsch Altenburg, Horizontalschnitt über dem

Parterrfußboden, aufg. & gez. v. W. Klingenberg, 26.7.1875.